SUMARIO

Última actualización el 23 abril 2024 a las 11:47 am

Hoy en Infoespalda os acercamos la historia de Lothien, una guerrera que ha sabido encontrar la belleza donde en teoría no la hay. Lo que más nos ha llamado la atención es como Löthien ha sabido recomponerse de todas sus cicatrices, cuando miramos las fotos que sube a Instagram solo podemos sentir admiración por una persona orgullosa tanto de las batallas perdidas, como de las ganadas.

Os dejamos con Löthien.

¡Hola a todos! Muchísimas gracias al equipo de Infoespalda por darme la oportunidad de contar mi historia. En mis círculos se me conoce como Löthien, el hada biónica, pero mi nombre es Sonia.

Mí caída. Literalmente.

Mi historia empieza a los 9 años, esa edad en la que tu cuerpo se está formando. Día de colegio, clase de Educación Física. Un profesor que parecía odiar su trabajo nos dijo que ese día tocaba sostenerse en lo más alto de las espalderas, solo con las manos, manteniendo la barbilla por encima de la última barra, una prueba de resistencia en toda regla. Y allá fui yo, con mi pequeño cuerpecito que, obviamente, no aguantó. Mis manos se escurrieron y caí.

He pensado mucho en esa caída. Si hubiera caído de culo quizás me habría roto el coxis pero mi columna estaría bien. O quizás no. Quizás si hubiera flexionado las rodillas… Pero en aquel momento yo solo supe que caía, y aterricé como un palo, de pie, completamente tiesa y rígida. En el instante en el que mis pies se estrellaron contra el suelo noté como cada vértebra chocaba con la siguiente igual que en un dominó, y me quedé sin respiración. No entraré a cavilar sobre la actitud del profesor que se reía mientras me ahogaba porque pensaba que estaba gastando algún tipo de broma ni que fueron mis compañeros quienes llamaron a Dirección cuando perdí el conocimiento. Sólo sé que ese fue el principio de todo.

De mal en peor.

A partir de ese día la espalda empezó a dolerme cada vez más, hasta que mis padres me llevaron a un traumatólogo y me hicieron radiografías. Mi espalda se estaba torciendo. Pero las palabras de aquel especialista fueron que nadie, absolutamente nadie en esta vida, tiene la espalda completamente recta y que un poco de escoliosis no es grave. Y que no me podía doler, porque la escoliosis no duele, que lo que pasaba es que no quería ir al cole. Pues vale. Ahí quedó la cosa. Y mi espalda seguía doliendo, cada vez más. Al tiempo volvieron a llevarme al médico y mi espalda estaba en 10º de curvatura. Una curva normal, como la que tiene todo el mundo, me dijeron… Siguió pasando el tiempo, seguía doliendo. A los 11 años tenía 20º y por primera vez se planteó la idea del corsé. Al principio no queríamos, pero finalmente les dije a mis padres que si había alguna posibilidad de que pararan los dolores, lo necesitaba. Así que fuimos a ver a otro traumatólogo, supuestamente muy bueno, que estudió mis radiografías y determinó que el corsé que necesitaba era el Boston. Nos dio la dirección de una ortopedia y allí empezó la odisea que muchos conocemos tan bien de gasas envolviendo mi cuerpo, luego cubrirme de yeso, dejar secar, cortar el molde (ese momento me aterraba con la sierra sonando tan cerca de mi piel) y crear esa armadura de plástico y con bultos de goma espuma en el interior. Tres Boston después mi curvatura era de 45º. Resultó que ese no era el corsé que necesitaba porque mi escoliosis era dorsal, no lumbar, y además con una cifosis pronunciada que me rotaba la columna hacia la derecha marcándome una giba en el omóplato derecho, pero o no lo supieron ver o no les interesó verlo, quizás porque el traumatólogo se llevaba una buena comisión por cada corsé que recetaba en esa ortopedia.

Así que cambiamos a otro especialista (que obviamente se llevó las manos a la cabeza) y me recetó el Charleston. Durante 4 años llevé ese modelo de corsé y mis 45º no aumentaron, pero tampoco bajaron, así que a los 16 años se determinó que el crecimiento de mis huesos había finalizado, me quitaron el corsé y me dijeron que lo único que quedaba era operar. Pero al oír el procedimiento nos entró pánico y decidí que aguantaría todo lo que pudiera antes de operarme.

La “calma” que anuncia la tempestad.

Pasé los siguientes años de mi vida más o menos tranquila, aunque con dolores de espalda. Estudié mi carrera, conseguí ser maestra de Educación Infantil, me independicé. La espalda seguía torciéndose cada día y yo luchaba contra ella haciendo pilates y yoga para mantener la flexibilidad y el tono y dándome masajes de fisioterapia un par de veces al mes. Era una lucha incierta. Y la actitud de la gente hacia mi aspecto no ayudaba.

Durante todos esos años me avergoncé de mi espalda retorcida. Con ropa conseguía que no se notase, pero siempre procuraba evitar las piscinas y las playas en la medida de lo posible. No es agradable ir a darte un baño con tu pareja y que un grupito de crías esté en la toalla de al lado con risitas y sacando fotos de soslayo, ni que me diese un masaje en unas conocidas thermas de Madrid y que, desde ese momento, cada vez que iba al gimnasio del local tuviera que soportar que las masajistas me señalaran y se rieran cuando me veían entrar. La gente parecía no entender que no estaba así por gusto, pero bueno.

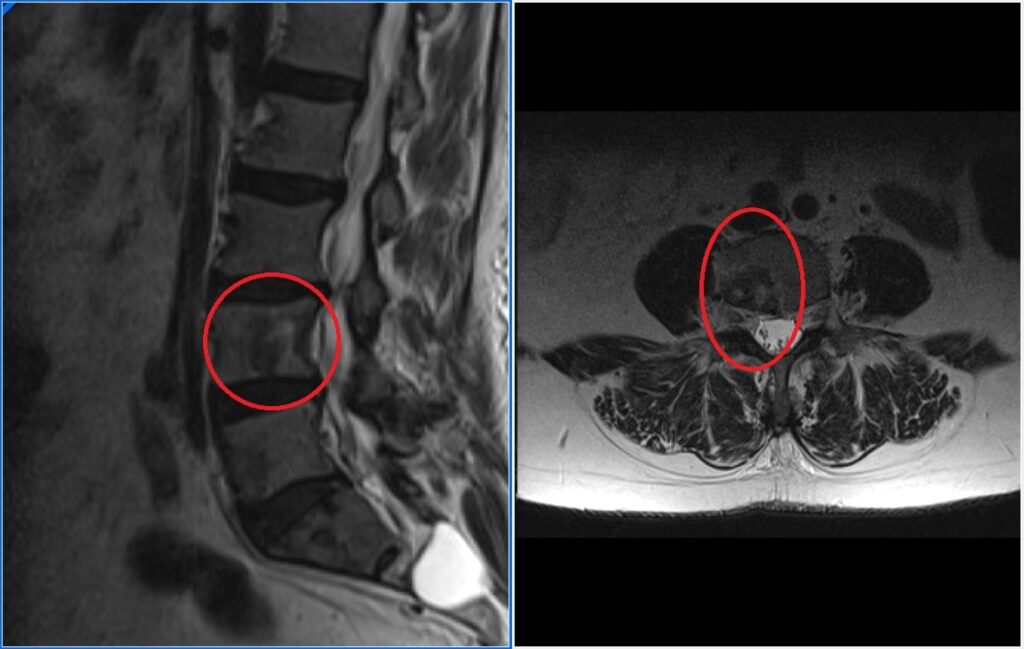

Mi espalda seguía dando guerra e iba dominando territorios a base de dañar órganos: un pulmón atrofiado, taquicardias por inflamación de pericardio, gastritis por desplazamiento de estómago… y yo seguía haciéndole frente. Hasta que llegó el día. El día en el que fui a levantar a un alumno que se había caído y un dolor horrible me recorrió la giba. Pensé que me había roto una costilla, pero no entendía cómo era posible. El dolor se fue extendiendo por toda la espalda hasta que no podía tenerme apenas en pie. Fui a hacerme radiografías y mis costillas estaban perfectamente, pero mi columna estaba entrando en barrena y la curva era de 67º, y me dijeron que aquello tenía tan mal aspecto que ningún cirujano querría operar semejante columna por los riesgos que implicaba, excepto uno en Barcelona, otro en Valencia y otro aquí, en Madrid. Fuimos a verle y después de más radiografías, resonancias, TAC y fotografías diversas de mi espalda me dijo que el dolor de la giba era porque tenía artrosis, pero que eso no era lo que realmente tenía que preocuparme, sino que mi curva estaba muy descompensada, mis vértebras lumbares estaban rozando unas con otras y estaban empezando a desgastarse, y al paso que iban en un par de años se romperían y me quedaría en silla de ruedas. Había llegado el momento de operarse.

11 de septiembre de 2017, al quirófano.

Hasta que llegó el día de la cirugía mi vida era una pesadilla de opiáceos, dolor, llantos y más dolor. Mi rutina se convirtió en levantarme para ir a trabajar, volver a casa, tumbarme en el sofá llorando de dolor, comer algo, tomarme la medicación e ir a llorar y dormir alternativamente a la cama hasta el día siguiente que volviese a sonar la alarma.

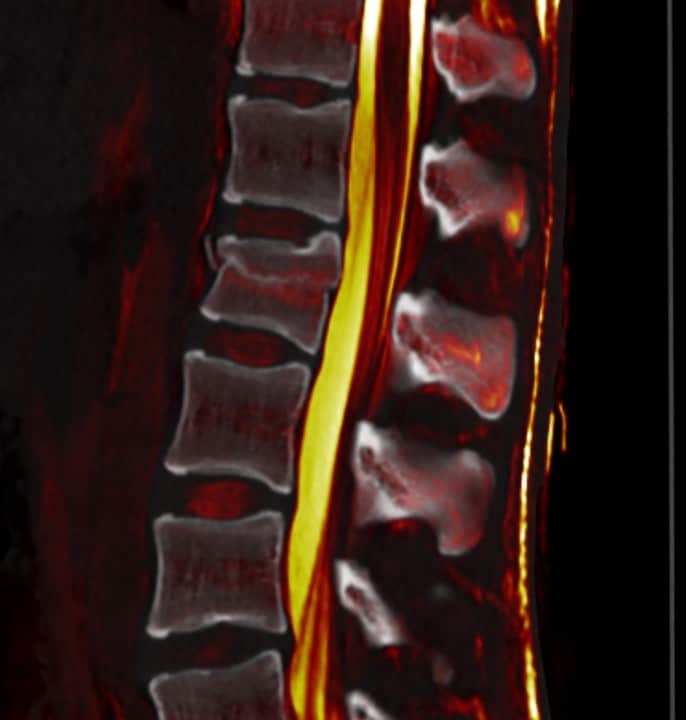

Fueron 3 horas de cirugía, 24 tornillos y dos barras de titanio desde T4 a L3. Mi cirujano hubiera querido bajar aún más, pero el estado de mis vértebras lumbares era tan precario que no hubieran aguantado. Al despertar de la anestesia estaba convencida de que se habían olvidado de cerrarme la espalda porque aquel dolor era inhumano. Pasé 15 días ingresada, muerta de dolor. Tuvieron que bajarme de nuevo a UCI para ponerme más morfina. La herida se abrió como un melón maduro por la zona lumbar una noche debido a un seroma y empapé la cama en sangre y líquido. Una maravilla, vaya.

Debo decir que, psicológicamente hablando, mi estado no ayudaba porque antes de operarme me habían pintado todo tan bien, tan color de rosa, la panacea para el fin de los dolores, que al verme en aquella situación sentí un profundo sentimiento de haber sido engañada.

Pasé varios meses en la cama, sin apenas poder levantarme más que para comer e ir al baño, con calmantes cada 4 horas y parches de fentanilo. Poco a poco la situación fue mejorando y fui recuperando las fuerzas, pero había algo que yo notaba que no estaba bien en mis tornillos, por mucho que las radiografías dijeran que todo estaba perfecto. A mí me seguían doliendo zonas determinadas de la dorsal izquierda y la lumbar izquierda, sobre todo en la cadera y la cintura donde tenía una sensibilidad tan exagerada que simplemente ponerme la ropa interior era como cortarme con un cuchillo la carne, y yo estaba convencida de que había tornillos que no estaban en su sitio. Por supuesto la respuesta de mi cirujano fue que todo estaba perfectamente y que era yo que no tenía resistencia al dolor. Empecé a hablar con una chica que también acababa de operarse y me recomendó ver a su cirujano (gracias Sofía, siempre te estaré agradecida). Los TACs revelaron que tenía dos tornillos mal posicionados, y cuando fui de nuevo a mi cirujano a que me explicara qué estaba ocurriendo, tuvo que darme la razón: el tornillo T5 y el L2 estaban fuera, y de hecho éste último había arrasado con un trozo de vértebra y estaba peligrosamente cerca de la arteria. Así que había que volver a operar.

3 de Diciembre de 2018, segunda cirugía.

Aquella operación fue aún más larga que la primera, porque hubo que sacar los tornillos, limpiar los trozos de hueso roto, reconstruir y poner nuevos. Eso sí, cuando me desperté aquella vez mi primer pensamiento (además de que podía mover los dedos de los pies) fue que así debería haber sido la primera vez. Ni un solo dolor, ni una sola molestia. Cuando me quitaron la morfina fueron reapareciendo algunos, pero nada que ver.

Me propuse recuperarme de una vez por todas a pesar de que nada iba a estar igual. Comencé a hacer natación terapéutica y a ir a rehabilitación para recuperar el tono muscular y algo de flexibilidad en las zonas libres, que aunque escasas, aún existen. No ha sido un camino de rosas y sigue sin serlo. Se me quedaron dolores crónicos, debido al trauma de las cirugías desarrollé fibromialgia, el dolor nervioso de la cintura, aunque menor, aún persiste, los tornillos que me pusieron son de talla grande para evitar que se vuelvan a salir y se me marcan y clavan bajo la piel como si me hubieran taladrado con canicas, pero miro lo positivo, estoy andando y los dolores no son como los que tenía antes de operarme ni muchísimo menos. Estoy decidida a vivir la vida y estoy orgullosa de mi gigantesca cicatriz porque es la prueba de las batallas que he librado y que he ganado y de las que sigo librando. Me siento muy feliz y afortunada de tener a personas que me quieren a mi lado, a mis padres que vinieron a ayudar a cuidarme en ambas cirugías cuando no me podía mover y sobre todo mi marido, que ha tenido que sufrir mi caída en el dolor y mis dos recuperaciones y siempre ha sabido entender por lo que estaba pasando. Porque muchas veces duele más la incomprensión de la gente y su menosprecio hacia nuestro lucha y nuestro dolor que nuestro propio cuerpo. Por eso decidí crear mi página de Instagram, para que se supiera que estoy orgullosa de mis heridas, que no me avergüenzo más de mi cuerpo y para intentar ayudar a todos aquellos que sienten que no son comprendidos y que deben esconder aún su escoliosis y sus cicatrices. No con un positivismo radical sino con fuerza de voluntad y ganas de salir adelante. Nos vamos a seguir cayendo una y otra vez, por culpa del dolor, de la incomprensión de la sociedad, de los problemas cotidianos, pero hemos pasado por mucho y somos suficientemente fuertes como para llorar hasta desahogarnos, volver a levantarnos y decir con una sonrisa que aún no estamos vencidos. Porque como dicen en la película El exótico hotel Marigold, “al final todo saldrá bien, y si no ha salido bien es que no es el final”. Fuerza guerreros y guerreras.

Hazte fan de Infoespalda en Facebook o síguenos en Instagram.

Si tienes una historia que contar envianosla a contacto@infoespalda.es